民族历史介绍

民族历史介绍

在汉文史籍中,关于土族或“土人”这一称谓,最早出现于蒙元帝国时代,但在蒙古文记载中一直称其为“察汉蒙古尔”(意为‘白蒙古’),青海地区大部分土族这样自称之;中华人民共和国成立以后,经过民族识别,并根据土族人民意愿,统一称为土族。在关于土族的族源问题上,学术界主要有吐谷浑说、阴山白鞑靼说、蒙古人和霍尔人融合说、沙..

了解更多>> 婚丧嫁娶

婚丧嫁娶

土族人结婚基本上由说亲、定亲、迎亲(送亲)和婚礼四个程序组成。土族婚礼中的唱词,一般都用藏语演唱,也有部分是用纯土语演唱,从这点我们不难看出,土族先祖吐谷浑在青立国三百五十年间与西域各国的经济、文化往来日益频繁,后又被吐蕃灭亡后的漫长岁月中,在逐渐形成土族并发展的过程中受藏文化影响较深。由于当时的吐蕃实行政教合..

了解更多>> 宗教信仰

宗教信仰

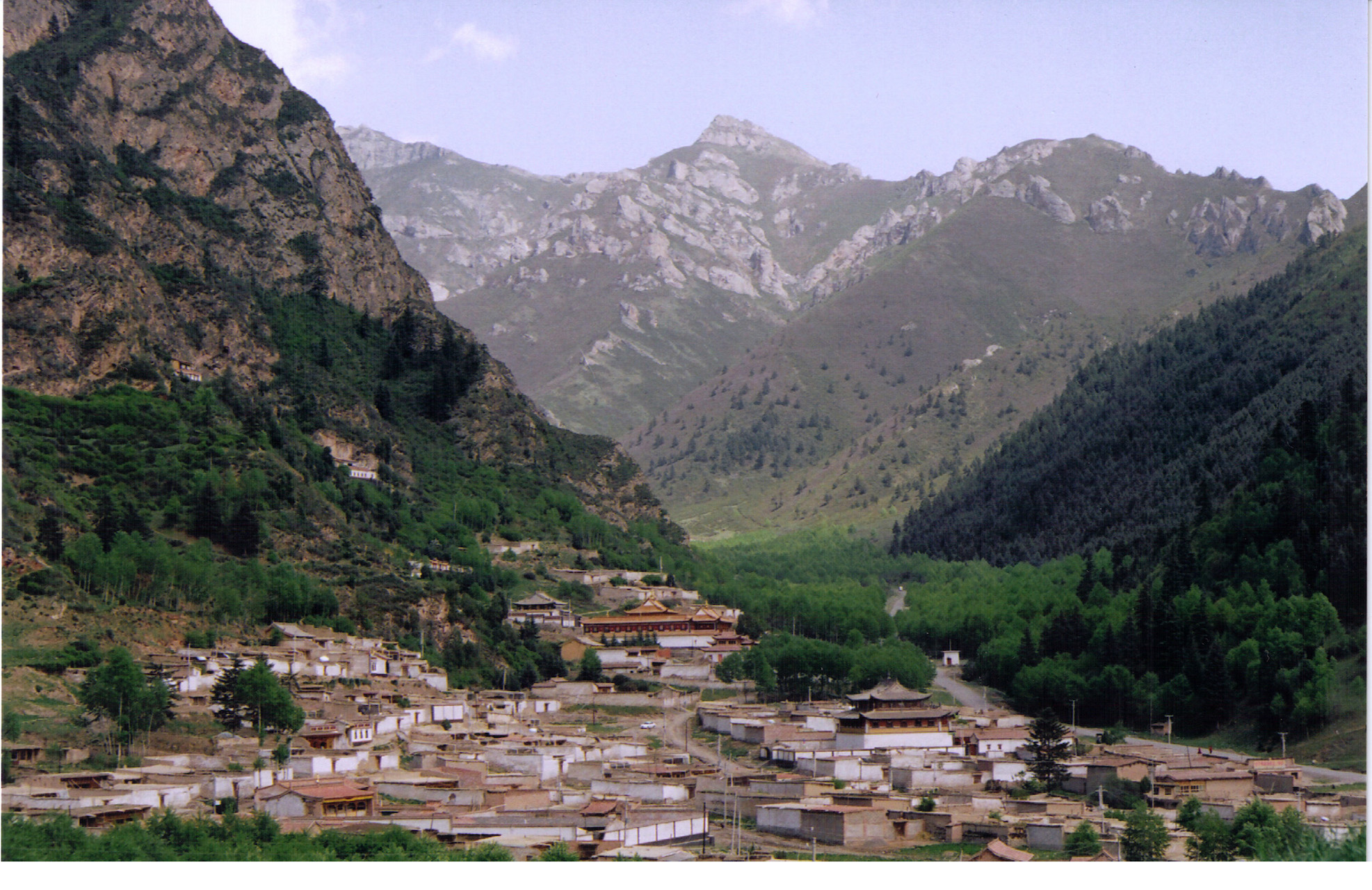

土族基本上全民信仰藏传佛教(格鲁派)。早期的土族,主要信仰原始的萨满教。元末明初,藏传佛教传入土族地区并得到迅速发展,特别是藏传佛教格鲁派的发展尤为迅速,土族地区出现了许多格鲁派寺院,主要有:互助的佑宁寺、华严寺、金刚寺、曼头寺、章嘉寺、天门寺、松番寺、曲隆寺、吉藏寺、却藏寺,大通的广惠寺、平安寺、松布尕寺、祁..

了解更多>> 节庆活动

节庆活动

轮子秋轮子秋,土语称之为“蒙古勒 秀勒杰”。她源于土族人民的生产生活,是土族人民对祖国体育、娱乐和表演艺术的一大贡献。当一年秋收打碾完毕,打麦场上场光地净。这时也进入了农闲季节,土族人把运送麦捆的大板车取掉车棚,将车轮连轴竖立起来,在下轮压上碾场用的碌碡,在上轮平放农家木梯加以固定,木梯两端拴..

了解更多>> 土族歌舞

土族歌舞

“安召”舞安召舞是广泛流传于土族地区的民间舞蹈,是一种土族传统的集词、曲、舞为一体的集体圆舞形式。土族先民在长期的狩猎、游牧及农耕生活中,在曾经的迁徙与征战过程中,创造了具有本民族特色的歌舞,安召舞就是土族文化长河中培育出来的一朵艺术奇葩。安召舞由领舞者和伴舞者组成一个圆圈,按顺时针方向,由领舞者唱出歌词内容,..

了解更多>> 生产生活场景

生产生活场景

土族人还根据二十四节气和本地农事的规律总结了一些农谚。如:在掌握播种时机时说“二月清明后十天,三月清明前十天”、“立夏不种高山麦”。还有“暑天翻歇地,瘦地变肥地”、“立秋不出头,拔了喂老牛”。对掌握青草的生长规律时说“羊盼清明马盼夏(立夏)”。土族人认为冬至日添岁数,一定要吃一顿油煎饼。还认为冬至日来的第一个客..

了解更多>> 娱乐活动

娱乐活动

土族的民间体育与文娱,形式多样,生动有趣,内容丰富。主要有:轮子秋。又称转轮秋、车轮秋,土族语称“卜日热”,意为“旋转”、“转轮轮”。土族传统体育娱乐活动,历史悠久,流行于青海互助县农村,农闲季节或喜庆节日时举行。过去,比赛使用的轮子鞦是大板车上的车轮与车轴。近年来,使用钢管做轮盘,装上滚珠轴承,饰以彩旗飘带,..

了解更多>> 土族工艺品

土族工艺品

土族绣品有着悠久的历史,在长期的发展演变中形成了自己独特的风格。土族绣品的针法有刺绣、盘绣、堆绣、拉线绣等,以上绣法中盘绣最具代表性。在互助土族绣品中“伏兰诺日”(五十、红崖子沟、松多)的妇女更擅长盘绣和堆绣,她们绣制的“唐卡”佛像,在佑宁寺及其周边寺院都有很大的影响。“哈拉齐”(东沟、丹麻、东山)、“多隆&a..

了解更多>> 土族服饰

土族服饰

互助土族自治县的土族服饰有“伏兰诺日”服饰、“哈拉齐”服饰和“特哇尔托洛盖”服饰,这里的土族人还保量着自己古老的服饰。以上三种服饰的男装基本相同,主要区别在于妇女的发式、帽子、衣服的式样和花袖上,各自呈现不同的特点。随着时代的进步,土族服饰也在不断地革新、演进。土族服饰男女有别,有老年装、中青年装和少年装,有夏..

了解更多>> 特色餐饮

特色餐饮

土族人从游牧经济转为农耕经济以后,很快就适应了新的生活方式,在漫长的生产生活过程中,逐渐形成了本民族独特的饮食习惯。土族饮食既保留了土族游牧生活的传统,又有农耕生活的特点。土族面食以馍和饭为主。馍分为烤馍、蒸馍、炸馍和煎馍。烤馍主要是锟锅馍(小麦面和青稞面混合做成),干粮(青稞面圆饼),锅盔、萨日锅盔(加厚圆饼..

了解更多>> 土族建筑

土族建筑

互助土族人的居住以“库都”(家)为基本单位,最初以“依玛格”(宗族)形式聚居,后来又形成了若干姓氏组成的“阿依勒”(村落),成为基本聚居形式。若干个“阿依勒”组成一个“库兴”(大庄堡),若干个“库兴”又组成一个隆阔(部落),整个互助土族聚居地由七个“隆阔”组成。土族基本聚居形式“阿依勒”的历史源远流长,作为曾经..

了解更多>>